Produktion, Konsum, Recycling

(aktualisiert: Juli 2025)

Die nachfolgende Faktensammlung zeigt auf, dass Produktion und Konsum von Plastik – trotz der damit verbundenen Umweltprobleme – immer noch zunehmen. Obwohl der Glaube verbreitet ist, lässt sich das globale Plastikproblem mit Recycling allein nicht lösen; es braucht auch eine Mengen-Reduktion, vor allem bei Einwegverpackungen.

Produktion (Vergangenheit und Prognosen)

Produktionsmengen weltweit seit 1950 in Millionen Tonnen

Zwischen den Jahren 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht mehr als einer Tonne pro heute lebendem Mensch. Den größten Teil machen Einwegprodukte und Verpackungen aus. Nicht einmal zehn Prozent des jemals produzierten Kunststoffes sind recycelt worden.

Quelle: Plastikatlas, H.Boell-Stiftung (2019, S. 15)

Jährliche Produktionsmengen:

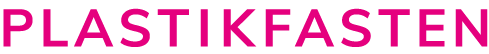

Heute kommen jedes Jahr weltweit weitere 400 Millionen Tonnen neues Plastik dazu, Tendenz steigend. Gemäss OECD wird die Menge bis 2040 auf über 700 Millionen Tonnen pro Jahr steigen.

Grafik: oecd.org (engl.)

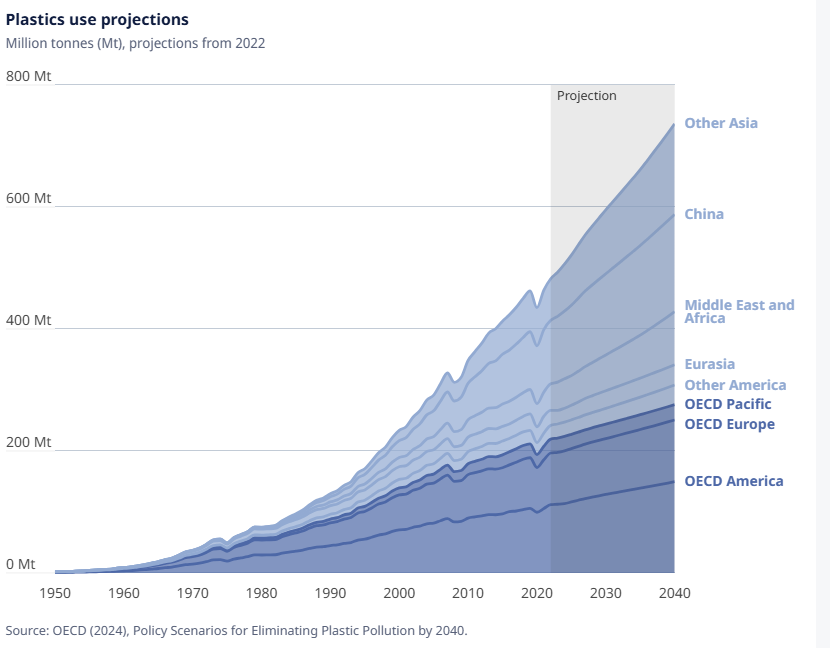

Energieverbrauch/Prozessenergie in Megajoule für die Herstellung einzelner Materialien (Neuware im Vergleich)

Materialgebundene Energie entspricht der Energie, die man durch Verbrennen aus dem Material maximal herausholen kann.

Prozessenergie (in der Grafik gelb) ist diejenige Energie, die zur Herstellung des Materials (z.B. PET) von der Rohstoffgewinnung (für PET in der Regel Erdöl) bis zum verarbeitungsfähigen Werkstoff (PET-Granulat) benötigt wird und die man nicht zurückgewinnen kann.

Grafik: Hunold+Knoop

Ressourcenverbrauch

Nach einem bereits 2016 am WEF vorgestellten Bericht, erfordert die Plastikproduktion rund 8% der weltweiten Erdölfördermenge, das ist etwa so viel wie die Luftfahrt verbraucht.

Mit der erwarteten Produktionssteigerung könnten es 2050 schon 20% sein.

Quelle: theguardian.com (2016, engl.)

Konsum

Plastikverbrauch

pro Einwohner und Jahr

(Weltweiter Vergleich 2022)

Quelle: mdr Wissen

EU + UK: 86 kg

USA: 216 kg

China: 56 kg

Japan: 129 kg

Indien: 16 kg

Naher Osten: 62 kg

restl. Asien: 25 kg

Afrika: 13 kg

Rest der Welt: 29kg

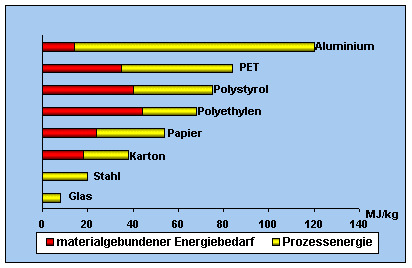

Für Verpackungen verwendete Materialien im Vergleich

(Beispiel Deutschland, 2018/19):

Am meisten werden Kunststoffe eingesetzt

Qelle: kunststoffweb.de

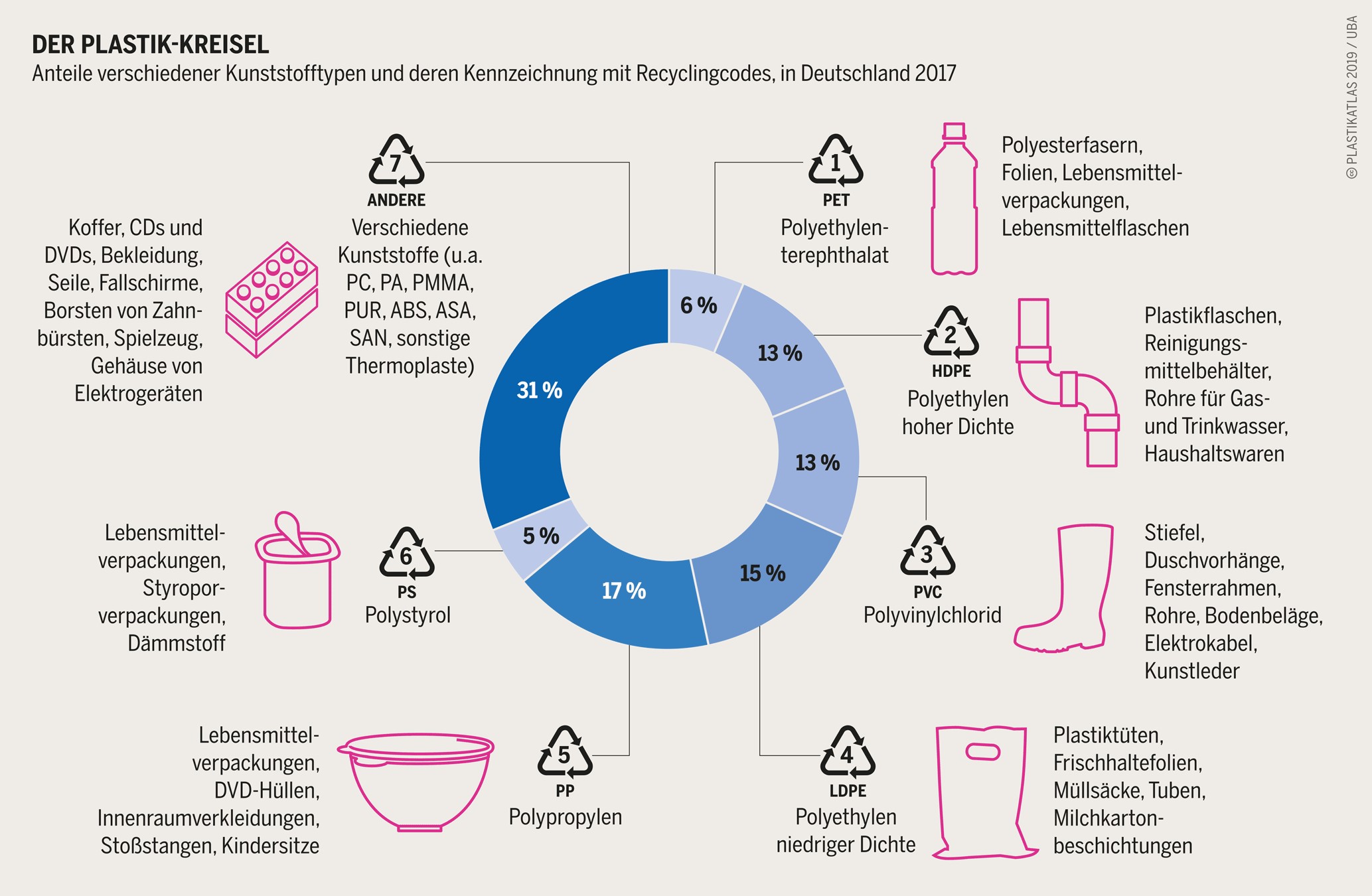

Verwendung der häufigsten Kunststoffsorten (2019):

Quelle: Plastikatlas, 2.Aufl. 2019, Heinrich-Böll-Stiftung/BUND (S. 11);

Grafik: PLASTIKATLAS | Appenzeller/Hecher/Sack, CC BY 4.0

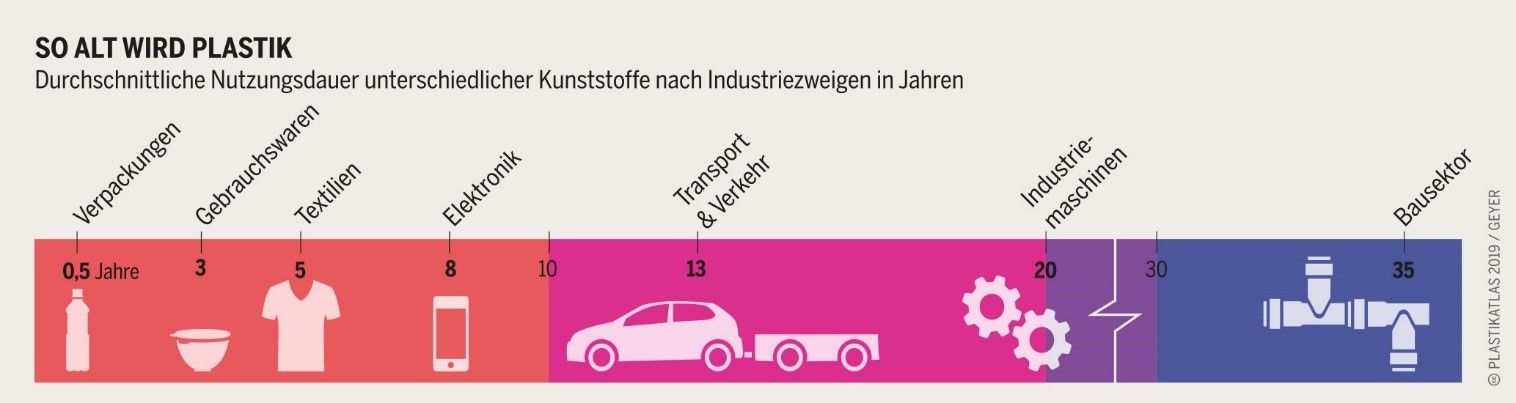

So lange sind Plastikartikel durchschnittlich in Gebrauch:

Quelle: Plastikatlas, 2.Aufl. 2019 (S. 12), Heinrich-Böll-Stiftung/BUND; Grafik: PLASTIKATLAS | Appenzeller/Hecher/Sack, CC BY 4.0

Plastikabfälle / -Recycling

So lange dauert die Zersetzung verschiedener Artikel (im Meer):

Grafik: nabu.de

ABFÄLLE Weltweit

Kurzinfo zur weltweiten Abfallproblematik:

SieheYouTube-Kurzfilm, H.-Böll-Stiftung (2019; 1 min)

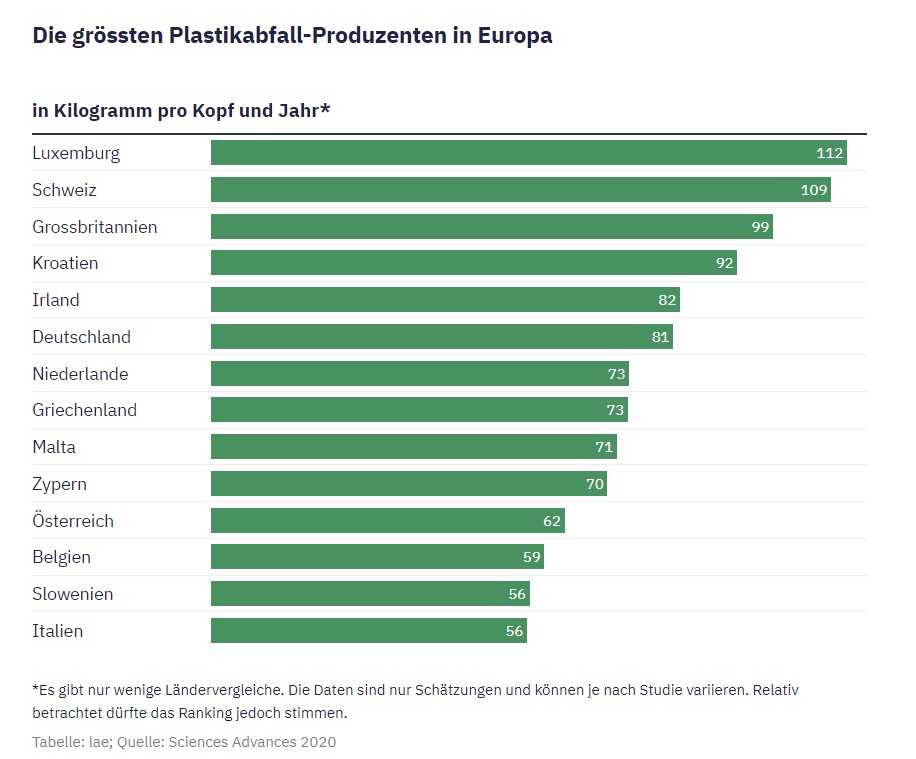

ABFàLLE Europa

Pro Kopf-Plastikabfälle europäischer Länder 2020

Quelle: http://www.tagesanzeiger.ch (2023)

Grafik > : Sciences Advances 2022

recycling-Methoden

Das System des Kunststoffrecyclings umfasst nicht nur den Prozess der stofflichen Verwertung der Kunststoffe, sondern auch die vorgelagerten Stufen wie die separate Sammlung von Kunststoffabfällen, deren Transport, Lagerung und Handling. Ein tragfähiges Recyclingsystem muss sowohl einen ökologischen Vorteil gegenüber der energetischen Verwertung in einer Kehrichtverbrennungsanlage oder einem Zementwerk und der Verwendung von Primärrohstoffen erbringen, als auch wirtschaftlich betrieben werden können.

Quelle: bafu.admin.ch

Mechanisches (werkstoffliches) Recycling

Das mechanische Recycling ist die weitaus vorherrschende Methode. Es werden Kunststoffabfälle (Thermoplaste: PE, PP, PS, PET etc.) zu Sekundärrohstoffen verarbeitet. Die Abfälle werden (z.T. von Hand) vorsortiert, mechanisch zerkleinert, auf Sortieranlagen so weit wie möglich sortenrein getrennt, nötigenfalls gereinigt, aufbereitet und meist in Form von Pellets in den Wertstoffstrom zurückgeführt.

Im Allgemeinen schneidet das mechanische Recycling im Vergleich zu anderen Recyclingmethodenund und der Verbrennung ökologisch am besten ab, weil diese Methode ohne Zerstörung der (gesammelten) Kunststoffe auskommt

Quelle: Springer Nature (2022)

Die entstehenden Rezyklate sind in den meisten Fällen minderwertig gegenüber Neuware und können nicht zu 100% für die Herstellung gleichwertiger Produkte benützt werden.

Leider eignet sich die Methode nur für Thermoplaste. Bei der Plastikmüll-Reinigung entstehen je nach Anlage auch Mikroplastikteilchen, welche dann teilweise in der Kanalisation und später im Klärschlamm der ARAs oder in den Flüssen und Seen landen.

Siehe dazu u.a.: sciencedirect.com (2023, englisch)

Bild: Ausschnitt Sortieranlage – © Depositphotos

Chemisches (rohstoffliches) „Recycling“

Beim chemischen Recycling werden Kunststoffe (Polymerketten) in Bruchstücke oder in ihre ursprünglichen Bausteine (Monomere) aufgespalten, um dann mit diesen Bausteinen wieder neue Kunststoffe, Chemikalien oder auch Kraftstoffe herzustellen. Man unterscheidet zwischen folgenden Verfahren: Depolymerisation, Solvolyse, Pyrolyse und Vergasung. Details siehe: plastXnow.de (2024)

Die chemischen Recyclingverfahren von Plastik sind noch relativ jung und die Industrie sammelt immer noch Erfahrungen. Der Energieverbrauch ist meist hoch. Es können zwar nicht nur Thermoplaste verarbeitet werden und unerwünschte chemische Zusatzstoffe können teilweise beseitigt werden. Die Prozessführungen sind aber sehr materialabhängig und auch störanfällig, die verschiedenen Endprodukte müssen getrennt bzw. gereinigt werden, bevor man daraus wieder Kunststoffe herstellen kann. Es entstehen teilweise auch Nebenprodukte, die nicht mehr für die Herstellung von Kunststoffen geeignet sind, weshalb man hier im Sinne einer Kreislaufwirtschaft nicht mehr von „Recycling“ sprechen sollte.

Gemäss Deutschen Umweltbundesamt und dem Umweltbüro CH schneiden solche Verfahren gegenüber dem mechanischen Recycling ökologisch schlechter ab. Quellen: umweltbundesamt.de (2024) und Food Packaging Forum (2024, englisch), swissrecycle.ch (2024)

Industriell enzymatisches „Recycling“

Bei dieser Art des Recyclings werden modifizierte Enzyme eingesetzt, um den Kunststoff in seine Bestandteile (Monomere) aufzuspalten. Dieses Verfahren ist ebenfalls noch in Entwicklung begriffen und beschränkt sich (noch) auf Polyester und Polyurethane.

In Frankreich entsteht bei der Firma Carbios eine erste Produktionsanlage zur Spaltung von Polyethylenterephtalat (PET) in Terephthalsäure und Ethylenglykol. Diese Produkte können nach einer Reinigung dann wieder zur PET-Herstellung gebraucht werden. Man hat auch die Hoffnung, mit diesem Verfahren alte Textilien und Polyester-Verbundstoffe recyceln zu können.

Quellen: plastXnow.de (2024), carbios.com (englisch)

Es scheint, dass dieses Verfahren energetisch günstiger abschneidet und reinere Bestandteile liefern kann als die chemischen Verfahren. Aber auch hier sind noch keine umfassenden Ökobilanzen verfügbar und es ist noch relativ wenig über Nebenprodukte und Risiken zu erfahren. Eine wichtige Frage ist z.B., was mit im Plastikmüll enthaltenen problematischen Zusatzstoffen passiert.

Magere Recycling-Quoten

Recycling-Quoten in Europa

In der EU wurden 2022 im Mittel 26,9% der Plastikabfälle recycelt.

Quelle: plasticeurope.org (2024, Seite 14, engl.)

Die nachfolgend angegebenen Recycling-Quoten sind wegen unterschiedlichem Sammelgut, unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Zeitpunkten nicht genau vergleichbar:

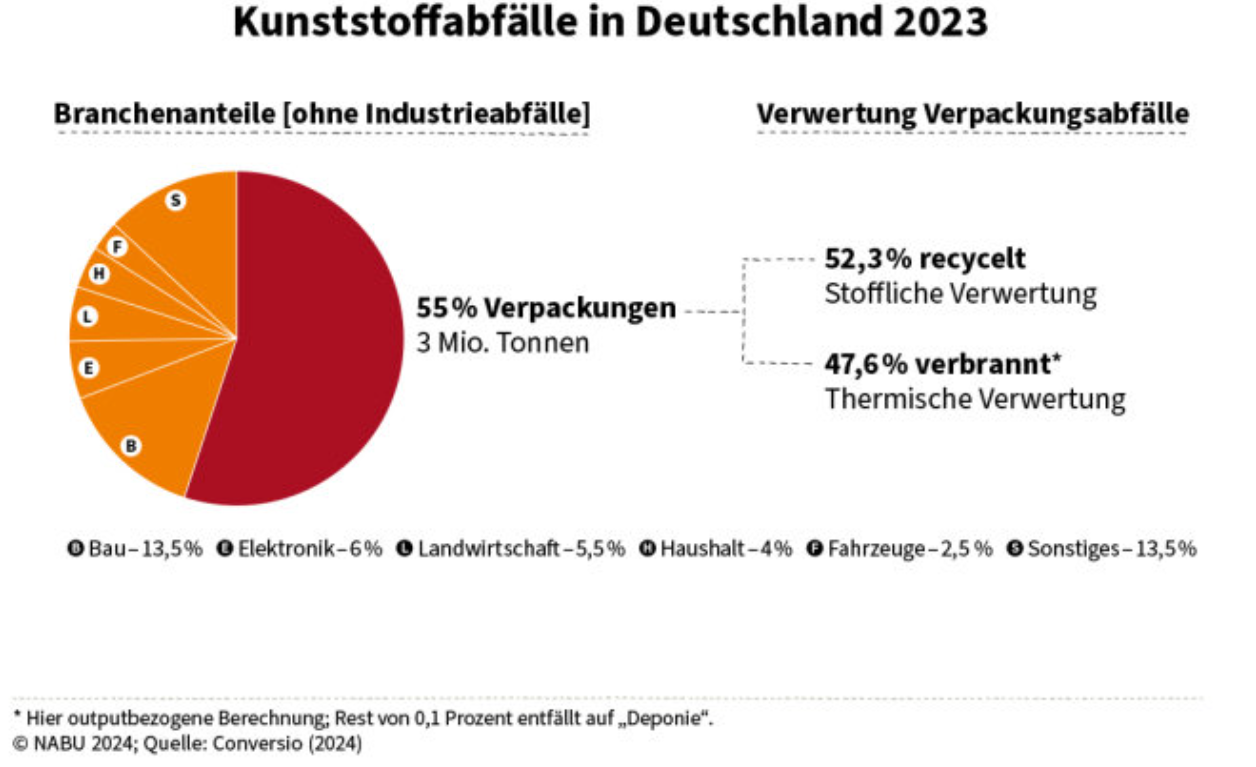

In D stammten 2023 gemäss http://www.nabu.de 3 Mio Tonnen (der insgesamt 5.6 Mio Tonnen Postconsumer-) Plastikabfälle von Verpackungen. Davon wiederum wurden ca. 1.6 Mio Tonnen (ca. 29% der Gesamtemenge) recycelt.

Seit 2019 sind in der EU Recyclinquoten für Kunststoffe, wonach bis 2025 eine Quote von 50% und bis 2030 eine Quote von 55% erreicht werden sollen, gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland lag die Recyclingquotequote 2023 gemäss Umweltbundesamt (DE) bei 38,4% aller gesammelten (postconsumer- und industriellen) Kunststoffabfälle. Dabei erreicht das Recycling der sortenrein gesammelten PET-Getränkeflaschen den höchsten Wert (97,6%). Aus Sicht einer Kreislaufwirschaft ist aber wichtig, wieviel Recyclat tatsächlich wieder für PET-Flaschen verwendet werden. Hier lag der Wert bei 50%

Quellen: umweltbundesamt.de (2025); renewable-carbon.de (2024)

In Österreich betrug die Recycling-Quote für Kunststoff-Verpackungsabfälle (2022) 25%. Ab 1.01.2025 wird österreichweit eine gemeinsame Sammlung für Kunststoff- (und Metall-) Verpackungsabfälle eingeführt, wodurch eine deutliche Steigerung erwartet wird.

Quellen: wienerzeitung.at (2023); Altstoffrecycling Austria (2024)

In der Schweiz werden vom gesamten Plastikabfall gemäss SRF 2023 nur ca. 10% recycelt. Ca. 85 -90% werdern in KVAs oder Zementwerken verbrannt. Die Recycling-Quote bei den PET-Getränkeflaschen lag im Jahre 2022 bei 84% (Verwertungsquote).

Quellen: oceancare (2023); srf.ch (Video 2023, 14 min.); swissrecycle.ch

Eine landesweit einheitliche Sammlung für Mischplastik wird von der Branchenorganisation recypack.ch ab 2025 aufgebaut.

Greenpeace.ch bedauert, „dass die Akteure weiterhin in das Recycling investieren, anstatt zusammenzuarbeiten, um Mehrwegsysteme einzuführen.“

Viele industrialisierte Länder exportieren immer noch einen Teil ihres Plastikmülls

Siehe dazu auch Artikel in infosperber (2025)

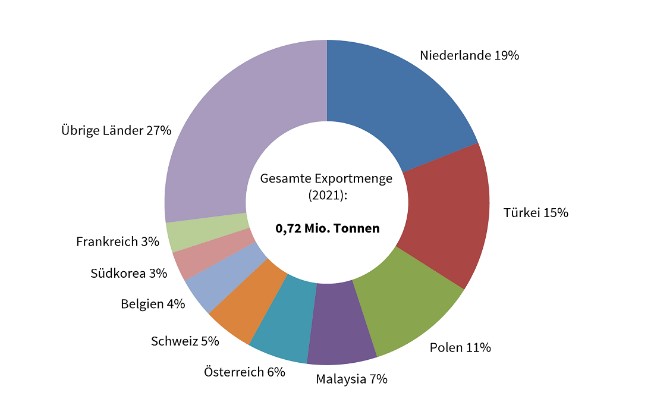

Beispiel: Export aus Deutschland

Der Export von Platikmüll aus industrialisierten Ländern in ärmere Teile der Welt spielt trotz EU-Verboten immer noch eine nicht zu vernachlässigende Rolle. So habe gemäss ZDFheute.de z.B. der Export von Deutschland nach Asien 2023 wieder auf 258’000 Tonnen zugenommen.

«Es ist oft auch unklar, wieviel vom exportierten Plastikmüll recycelt, deponiert oder verbrannt wird. Recherchen von Medien und Umweltschutzorganisationen zeigen, dass beim Export die Abfälle häufig unsachgemäß entsorgt werden.»

Quelle: NABU.de

Die Mengenentwicklung des gesamten Plastikmüll-Exportes aus der EU 2015 bis 2023 zeigt anschaulich ein Video von statista.

Verteilung der Zielländer deutscher Plastikmüllexporte im Jahr 2021.

Grafik: NABU

Siehe YouTube-Kurzfilm der Heinrich-Böll-Stiftung

(2020, 5 min):

Siehe YouTube-Film des NDR:

«Die Recycling-Lüge» (2021, 1h 16 min):

Kommentar

Das Wort «Recycling» verleitet zur Ansicht, dass aus dem Rezyklat wieder gleiche Artikel hergestellt werden können. Dies ist jedoch in den meisten Fällen aus qualitativen Gründen nicht möglich und z.B. für Verpackungen, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen, in der Regel vom Lebensmittelgesetz auch verboten (Ausnahme: PET-Getränkeflaschen). Daher können die Rezyklate meist nur für toxikologisch und hygienisch weniger anspruchsvolle Artikel verwendet werden (z.B. in der Baubranche, der Landwirtschaft oder für Sportartikel). Viele Kunststoffe (z.B. die meisten Duroplasten und Elastomere sowie mehrschichtige Verbund-Kunststoffe) können auch gar nicht werkstofflich recycliert werden.

„Wir können die zunehmende Plastik-Schwemme mit Recycling allein nicht genügend eindämmen, denn mit den enthaltenen Additiven gibt es über 100’000 Abfallfraktionen, die schlicht nicht alle sauber getrennt und separat recycelt werden können. Aus Gemischen entstehen aber nur minderwertige Rezyklate.“

Quelle: ETHZ (2024)

Dass die Recycling-Quoten nicht beliebig erhöht werden können, lässt sich auch aus der neuen EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EG erahnen, welche für Kunststoffverpackungen bis 2030 eine Quote von lediglich 55% fordert. Siehe dazu: eur-lex.europa.eu (2018)

Wenn wir aber aus Rezyklaten mehrheitlich nur Gartenbänke, Abdeckfolien, Isolierungen, Abwasserrohre und ähnliches herstellen, dann verschieben wir das Risiko, dass Plastik in der Umwelt landet, nur in die Zukunft und das sogenannte «Recycling» ist zum grössten Teil ein «Downcycling».

Siehe auch: greenpeace.ch

Wir sind überzeugt, dass auch ein optimiertes Recycling von Plastikmüll nicht ausreicht, um in nützlicher Frist eine wirkliche Kreislaufwirtschaft zu schaffen, mindestens solange die Produktionsmengen jährlich noch zunehmen.

Auch biobasierte Kunststoffe werden aus finanziellen und ernährungspolitischen Gründen nur sehr begrenzte Einsatzmöglichkeiten haben und deshalb das Plastikproblem nicht lösen können.

Auch die Verbrennung ist leider nicht wirklich nachhaltig, weil die für die ursprüngliche Produktion des Plastiks benötigte Prozessenergie (welche oft höher ist als die materialgebundene Energie) verloren geht und die heutigen Kehrrichtverbrennungsanlagen einen rel. schlechten Wärmenutzungsgrad haben (Mittelwert 2020 CH: ca. 27%) und ist weit weg von dem vom Bund angestrebten Ziel einer Kreislaufwirtschaft.

Quelle: rytec.ch (2022)

Zusammen mit der immer noch wachsenden Produktion und den enormen Auswirkungen auf Umwelt (und den Menschen) in der ganzen Welt durch Plastikabfälle heisst das in der Konsequenz, wir müssen auch die Produktion, d.h. den Verbrauch eindämmen.

Um dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft näher zu kommen, muss die Recyclingfähigkeit von Kunststoffartikeln schon bei der Planung mit einbezogen werden, die Recyclingprozesse bzw. die Qualität der Rezyklate müssen weiter optimiert werden, so dass ihre Anteile bei der Herstellung von neuen Produkten erhöht werden können.

Vor allem aber müssen durch andere Massnahmen, z.B. Umstellung auf Mehrwegsysteme oder Ersatz durch andere Materialien und mit Verboten von unsinnigen oder schädlichen Verpackungen die Produktionsmengen reduziert werden.

Hier können wir als Konsument*innen mithelfen, diese Transformationen zu beschleunigen, denn die Herstellfirmen und Händler*innen beobachten unser Kaufverhalten sehr genau. Fast die Hälfte der Plastikproduktion wird für Verpackungen verwendet und der grösste Teil des Haushalt-Plastikmülls besteht aus Einwegverpackungen. Hier haben wir als Konsument*innen einen grossen Einfluss, indem wir auf Plastikprodukte und -verpackungen möglichst verzichten.

Siehe dazu z.B. unserer Seite „Tipps für den Alltag„